旌德文庙,位于旌阳镇营坎路,是2013公布的第七批全国重点文物保护单位,由文庙和文昌塔构成,文庙始建于北宋崇宁元年(1102年),初名“文宣王庙”,五次被毁重建,最后重建于清顺治二年(1645),是尊孔祭孔的场所,亦是当时法先圣先师、重道隆儒、兴化起教、供生员肄业的教育场地,见证了当地文教事业的发展。

文庙各单体建筑,除泮、池泮桥为石质结构外,其余均为砖木结构,盖小青瓦或瓷瓦,墙体刷红色,方砖地坪。布局遵循中国传统文庙的规制,严格按照中轴线对称排布,体现了儒家文化的和谐和秩序。主要建筑由大成殿、东西厢、戟门、名宦祠、乡贤祠、泮池、泮桥构成,建筑面积1072平方米。

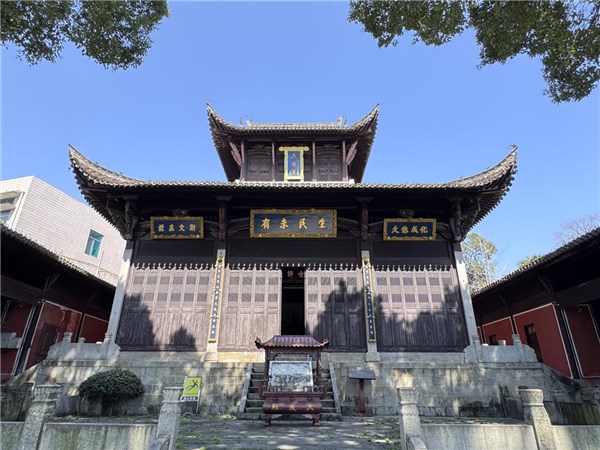

大成殿

文庙主体建筑大成殿,用材硕大,坐北朝南,面阔、进深各三间,大致成正方形,建筑在一个高达1.7米的石质台基上。殿长宽均17米,高18.66米,占地289平方米。整体以木结构为主,采用榫卯方式,工艺精湛。屋顶采用重檐歇山顶,覆盖琉璃瓦。屋面为滚龙亮背,上下两层,各有4条垂脊,正脊中嵌火焰宝珠;正脊两端及垂脊角均嵌有鱼尾走龙。梁柱、门窗等处雕刻精美,图案多为儒家经典故事和吉祥图案。殿内四根木柱通顶,表通天之意,墙壁和梁架上有彩绘壁画,内容为凤、鸡、鹤、龙、象、鹿、麒麟及牡丹花卉等,最为显著的是八仙和文曲星的画像。

东西厢

东厢主要用于祭祀和存放礼器,设有供桌和神龛,用于供奉孔子及其弟子;西厢主要用于教学和藏书,设有书桌和书架,用于教学和存放典籍。两厢屋顶都采用硬山顶,装饰简洁,分别承担祭祀和教育功能,体现了儒家文化中“礼”与“学”的结合。

戟门

戟门位于文庙的正门之后,是进入主殿(大成殿)前的必经之门。采用单檐歇山顶,整体造型庄重,主要使用木材,部分构件采用石材以增强稳固性。门上有精美的雕刻和彩绘,内容多与儒家文化相关,如龙凤、祥云等图案。戟门在古代礼仪中具有象征意义,主要用于分隔内外空间,体现文庙的庄严与神圣。

名宦祠

名宦祠位于戟门东侧,主体为单层建筑。祠内设有神龛和供桌,用于供奉名宦的塑像,墙上挂有名宦的画像,记录其生平事迹和贡献。主要用于祭祀和纪念那些在旌德地区有显著政绩或道德典范的官员和名人。

乡贤祠

乡贤祠位于戟门西侧,祠堂结构与名宦祠相似。祠内同样设有神龛和供桌,用于供奉乡贤的画像。主要用于祭祀和纪念那些在旌德地区有显著道德和学术成就的乡贤。

泮池、泮桥

泮池位于文庙戟门之前,泮池为半圆形,池水清澈。泮桥横跨泮池,连接文庙的入口和内部建筑,结构为多孔石拱桥,桥面平整,两侧有简单的栏杆。泮池象征着古代学宫的“泮宫”,在古代,学子们需要走过泮桥,意为跨越知识的门槛,进入学问的殿堂,是儒家文化中教育的象征。

文昌塔

文昌塔与文庙一路之隔,东临穿城而过的徽水河。塔基原为文昌阁旧址。塔八角五层,砖木混合楼阁式,始建于清乾隆八年(1743),塔高31.8米。塔门卷形,开在正西向,门上方有一长方形下凹的匾额,以砖砌筑,匾中刻阳文“文昌塔”三字。塔每层设腰檐,翼角腾空,塔顶上置葫芦形塔刹,风铎叮当,宛如管弦。塔室有木梯盘旋,游人拾级登上,极目远眺,旌阳风貌尽收眼底。

“青砖黛瓦诉沧桑,飞檐翘角映斜阳。千年风雨未曾改,一脉传承是故乡。”这座古建筑历经数百年的风雨,依然屹立不倒,它是历史的见证者,是文化的传承者,更是艺术的结晶和情感的寄托,第四次全国文物普查,记录了旌德文庙的现状,推动了相关研究和宣传,使更多人了解和关注这一珍贵的历史文化遗产。