仙霞镇位于宁国市东部,天目山北麓,皖南山区之咽喉,黄浦江之源,南北商旅通衢之要道,地理位置优越。仙霞境内重峦叠翠,风景优美,素有“仙人之居、灿若朝霞”之美誉,现有全国重点文物保护单位仙人塔、省级文物保护单位望仙桥,及14项市级非物质文化遗产和中国第五批传统村落仙霞村,历史文化底蕴深厚。此次,让我们随着第四次全国文物普查的脚步,走进宁国市仙霞镇。

一、仙人塔

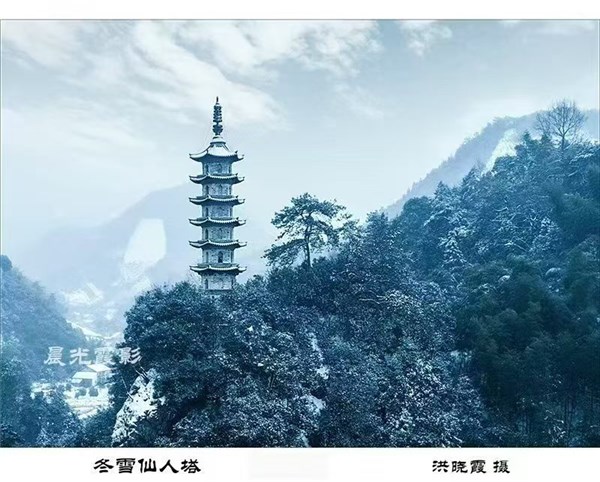

仙人塔又名“当阳山塔”,位于仙霞镇龙亭村南冲悬崖峭壁上,塔身挺秀,修长如笔,犹如仙女飘渺,亭亭玉立,耸拔在山雾之中。据民国《宁国县志》记载:仙人塔“唐贞观时建,相传建之时,邑人鸠工庀材,甫开始,工匠乃不知不觉如有梦寐中,经七昼夜浮屠七级成焉,若有仙助,因名之曰仙人塔”。该塔始建于唐朝贞观(627—649)年间,距今已有1300多年的历史。

仙人塔七层六面,通高26米,砖木结构,每面宽2米,占地16.2平方米。层层均有拱门及蹬道,由塔体内壁、外檐走廊盘旋而上。各层均有花窗。每层的六角挑出飞檐。第二层蹬道两侧,设有佛龛。塔基一周层砌磨青砖,中嵌如意纹饰大方砖。塔顶高约5米,由生铁铸成五个相轮、两个覆钵和一根铁柱组成。

1987年安徽省文物考古研究所考察该塔,经勘察与测绘,认为该塔建修于南宋绍兴十三年(1143),清康熙乾隆年间曾大修过,是省内古塔中颇具研究价值的文物。1981年仙人塔载入《中国名胜辞典》,2013年3月被国务院公布为全国重点文物保护单位。

二、望仙桥

望仙桥位于仙霞镇仙霞村内,大致呈东西走向,民国版《宁国县志》卷一·舆地志·中·梁记载“……溪下,又并北姑峰水,南通昌化,古乌石路,北通孝丰。明崇祯甲申圮,仙中丞子作霖作桥,孙和来各捐金重补之。清道光四年蛟水冲圮,仙氏合族重修。” 据此推测,该桥始建于明代,现存桥体为明、清仙霞仙氏家族合建的三孔满肩花岗岩石拱桥。该桥长27.6米,桥面宽4.5米,桥正中有一条石方框,内崁有方形镇桥石一块,上刻有太极图。三孔均等,跨径均为4.5米。全桥用条石砌成,桥面用条石铺砌,两边桥墩建在堤坝中。东西两头用条石砌成三面阶梯上至一平台,再由桥正面阶梯上至桥面,桥上无护栏。该桥桥体保存完好,结构稳定,做工考究,对研究宁国的文化、社会发展和桥梁建造等都有一定的参考价值。

三、中共宁国特支遗址

中共宁国特支遗址位于仙霞镇盘樟村,1928年2月,傅金林(中共党员,浙江遂昌县梭溪乡人)受浙西特委派遣,以走亲串友为掩护到宁国蓬山(今仙霞镇盘樟村)进行革命活动。起初隐居在十五组的守山棚内。傅金林在守山棚内生活半年后,下山在一屠夫家为其记账,同时开展党的地下工作。

深受地主豪绅压迫的仙霞人民很快接受了革命思想,积极投身革命斗争,在短短的一年时间内,于1929年春成立了中共宁国特支,下辖2个党支部,共有党员90余人。中共宁国特支开展活动虽然只有两年左右,但在宁国市党的发展史上写下了最光辉的第一笔。

为了再现中共宁国特支创建、发展的历史过程,仙霞人民政府在原址所在的盘樟村修建中共宁国特支纪念馆,纪念馆占地700平米,展陈面积170平米。展馆分为三个展厅10个篇章,展陈以中共宁国特支的光辉历史为主线,通过文字、图片、实物、影像、浮雕、场景再现等形式,记录并展示了仙霞地区波澜壮阔的革命斗争史迹。